スーパーのヨーグルトの棚で新商品に出会うと、一見ヨーグルトだけれど「ヨーグルト」と書いていないものが時々あり、首を傾げる。「オイコス」然り。スキールとの出会いもそうだった。

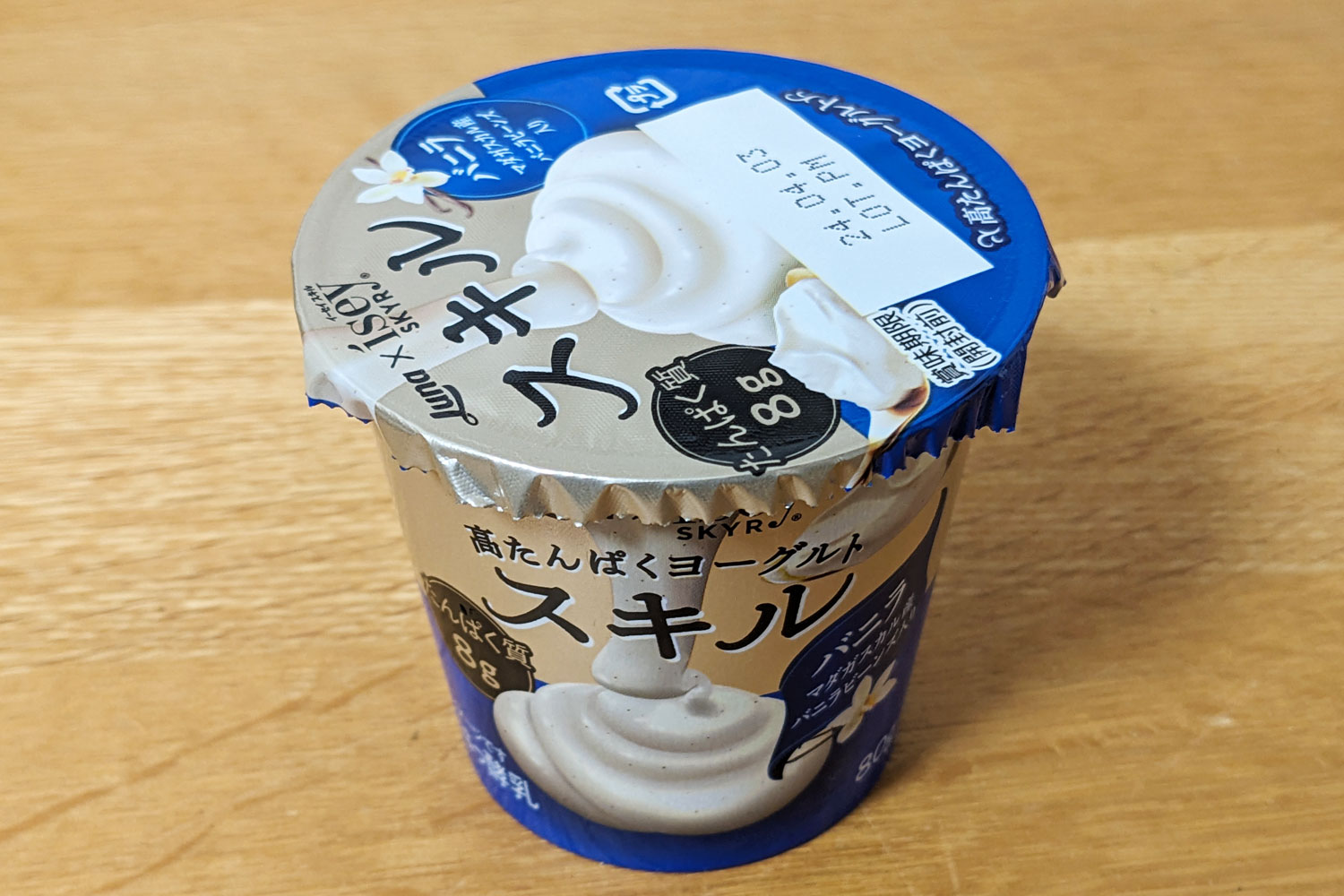

日本ルナから発売されている「スキル」は、アイスランドのブランド「Isey SKYR(イーセイ スキル)」の商品だが、カップに入った見た目はちょっとおしゃれなヨーグルト。2020年の発売当初は「ヨーグルト」の文字がなく、果たして何なのかと迷った記憶がある。

その後、2023年12月のリニューアルで「高たんぱくヨーグルト」の文字が追加されたが、依然ヨーグルトとは一線を画したブランディングは健在だ。一体何者なのか?スキールの生まれ故郷であるアイスランドから、スキール事情をお届けしたい。

北の島国の「伝統食」スキール

イギリスよりさらに北、北極圏にぎりぎりかかる島国アイスランド。夏が短くて気温も上がらないため、農業に向かず、漁業と牧畜で命をつないできた国だ。この国できわめて大きな存在感を放っている食べ物が、スキールだ。

スキールは、スーパーの乳製品売場で買える。ヨーグルトのような容器に入っていて、500g程度の大きいものと、一食分の小ぶりなもの(といっても150g)があるのも、ヨーグルトと似ている。

スキールの横にはヨーグルトも売られているが、興味深いことに、売場面積も商品のバリエーションもスキールが圧倒的だ。

こちらは無糖プレーンのスキール。スプーンですくうと普通のヨーグルトよりもみっちり濃くて、グリークヨーグルトのようだ。味もグリークヨーグルトに似ているけれど、カッテージチーズのようなコクを感じる。

50年ほど前は家で作る人も多かったそうだけれど、今は自家製スキールは市場でも見つけるのが難しく、メーカー各社が製造するものとなった。

スーパーの棚一面にずらっと並んだスキールは、プレーンだけでなく、ベリー味やバナナ味、塩キャラメル味にコーヒー味、さらには片手で食べられるハンディタイプやババロアのようなふわふわ食感にしたものまであって、その広がりには目を見張る。

「若い人たちは、朝食や軽食に食べるんだよ」と、お世話になった家庭のソフィアさんは教えてくれた。

彼女は60代前後の、料理が大好きな元気な女性だ。アイスランドが急激な経済成長を遂げて世界有数の豊かな国になったのは1990年代以降のことで、この年代の人たちは、それ以前の貧しかったアイスランドの食を知っている。口を開けば皆、ゆで魚とじゃがいもとスキールの話をするのだ。

「普段の夕食はゆでた小鱈とじゃがいもで、週に一度羊肉。朝食や昼食にスキール。果物はりんごとオレンジだけで、それもクリスマスの時にだけ見ることができた」

世界中の食べ物が手に入るようになった現在のアイスランドの食卓からすると、想像もつかない生活だ。スキールが、食事だなんて。

ゆでた魚は、おいしかったという話は誰からも聞かず、かわりにもう何年も食べてないという話は何度も聞いた。魚料理ならば、今はゆでるのではなくバター焼きしたりオーブンで焼いたりするのが主流。豊かになると、必要性によって食べられていたものというのは消えていくものだ。

しかし、スキールは衰えるどころかスーパーの乳製品売場で隆盛を誇っている。では年配者が好んで食べているかというと、これがソフィアさんも、彼女の同世代の人たちも、皆「食べないよ」ときっぱり言うのだ。

「今のスキールは昔のものとは別物。子どもの頃食べていたスキールは、うんとすっぱくて台に置けるくらい硬くて、牛乳で薄めて砂糖をかけて食べていたんだよ。今のバナナ味のものなんて、食べる気がしないね」と。

ちょっと私の想像を超えている。そんな手強い乳製品があるものか。

[スキールの作り方]なぜアイスランドにはチーズよりもスキールが定着したのか?

どうやったら「硬い」というほどに濃厚な乳製品が作れるのだろう。調べてみると、スキールの製法は、グリークヨーグルトと非常によく似ている。

伝統的な方法では、生乳からバターやクリームをとった残りの脱脂乳に、前日の残りのスキールを加え、保温して一日発酵させたのちに水切りする。工程は、グリークヨーグルトとまったく同じだ。

しかし、見えない決定的な違いが、酵素の存在。ヨーグルトやグリークヨーグルトは乳酸菌の働きで固まるのに対し、スキールは乳酸菌だけでなくレンネットという酵素が作用する。これはチーズ作りに用いられる酵素で実は、分類上はヨーグルトよりチーズなのだ。

スキールの製法は、800年代にノルウェーからの入植者が持ち込んだものとされている。この時同時にチーズの製法も持ち込まれたものの、その後アイスランドは寒冷化が進んで木が育ちづらい環境に。

よって、製塩もままならず、塩を必要としないスキールの方が普及したそうだ。塩も手に入らないとは、なんて過酷な状況なのだろう。

[ホエイの活かし方]塩は不要!食品の保存液として活用されるホエイ

スキールの活躍は、塩を使わずに生乳を加工できることに尽きない。製造段階で水切りする際に大量のホエイ(乳清)が出るのだが、これがまた食べ物の保存に活躍するのだ。

帰国直前の最終夜に招待されたのは、ソーラブロートという冬の伝統行事の食卓。この日は、今やほとんど食べなくなってしまった伝統保存食の数々がテーブルに並ぶ。

この家の台所の主であるグレイヘアのお母さんが白い蓋付きバケツを開けると、濁った液体が満たされていて、中からレバーソーセージなどの保存肉が出てきた。

「昔は塩が乏しかったからね。肉でもベリーでも、ホエイに浸けて保存したんだ」と彼女は語る。ホエイに浸けるだけで保存が効くものかと疑ったのだが、「スキールのホエイはうんと酸っぱいんだよ」と言う。

スーパーで売られている牛乳パック入りのホエイを買って飲むと、たしかにうんと酸っぱい。私の知っているヨーグルトのホエイとは別物で、わずかな発泡感と微量なアルコール分を感じるほど、何かが元気に働いている。この酸っぱさが乳酸菌の活発な活動によるものだとしたら、雑菌の繁殖する余地など微塵もない。

食品の保存方法は、塩蔵・乾燥・燻製・発酵あたりが定番だが、いずれもたいてい塩を必要とする。スキールの副産物のホエイは、環境の厳しいアイスランドの地で、塩なしで食料保存を可能にするものすごい食品だったのだ。

[スキールの昔と今]酸っぱさから嗜好品へ。ヨーグルトと似て非なるスキールの歩み

アイスランドの糧であったスキールは、今や酸味も穏やかになり、若者が軽食に食べたり、デザートにアレンジされるようになり、さらに高タンパクを売りにして欧米の健康志向な人々に人気を博している。

日本で売られている日本ルナの「スキル」も、発売以来何度かリニューアルを重ね、2025年2月現在「スイーツのフリしたヨーグルト」を謳っている。酸味はきわめて弱く、甘いバニラ風味。容器は80gと小ぶりで、さつまいもブリュレソースなどの凝ったフレーバーで、贅沢な大人のスイーツ風のパッケージだ。

アイスランドの酸っぱいスキールから、数十年の時を経て空間を超えて嗜好品のように発展したその道のりを考えると、人類が努力して生きてきた歴史をたどっているようで感慨深い。スキールは、ヨーグルトとは異なる独自の歴史を持った乳製品なのだ。