このサイトをご覧になっている方は、ヨーグルトの魅力が、その美味しさだけではなく、私たちのカラダにいい影響を与えてくれる点にあることをご存じかもしれません。いまから100年以上前に、微生物学者であり動物学者でもあるイリヤ・メチニコフ氏が、ブルガリア人が長寿なのはヨーグルトを食べているからだと、「ヨーグルトの不老長寿説」を提唱し、世界に広まりました。

このコラムでは、腸と免疫研究の第一人者である國澤純先生に、腸の役割とヨーグルトの関係を伺いました。

ヨーグルトはどうして健康にいいの?

ヨーグルトはどうして健康にいいのでしょうか?

それはずばり、栄養バランスにすぐれた牛乳をもとに、さらに乳酸菌による発酵パワーで各栄養素が消化・吸収されやすい状態になっている点にあります。栄養バランスの良い牛乳に、乳酸菌の働きがプラスされ、牛乳の栄養分はそのままに、乳酸菌による発酵の力が加わり、さらなる健康を増進させる期待ができます。

また、ヨーグルトに含まれる乳酸菌は、「いい便をつくる」とされます。乳酸菌は乳酸を作り出して腸内を酸性にすることにより、一部の栄養素の吸収を促します。また、腸内細菌のバランスを整えることで、良い腸内環境を作り出します。このように腸内環境が整うことによって、腸の内容物を移動させる「ぜん動運動」が活発になり、便秘や下痢の改善が期待できます。

近年の研究で、「乳酸菌によって腸が整う」メカニズムがより具体的にわかってきました。ヨーグルトの乳酸菌は腸を整えるという働きによって、私たちの健康そのものに重要な影響を与えているのです。

腸と腸内細菌の役割(はたらき)

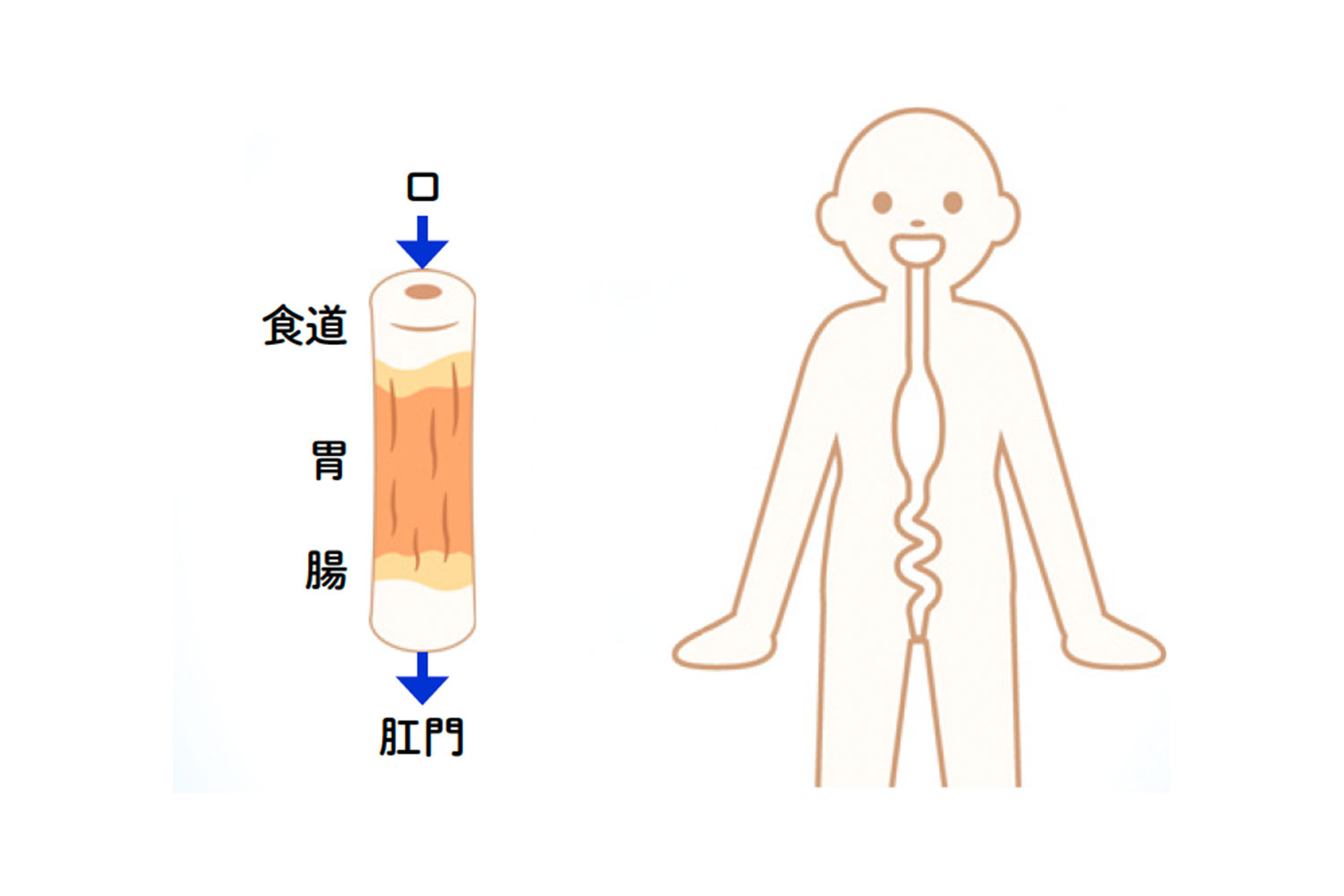

腸というと、普段、私たちは「栄養の吸収」や「便の排出」といった役割を考えてしまいます。しかし、実は、腸は消化吸収だけでなく、免疫、代謝、さらには脳との相互作用を通じて全身の健康に関わる様々な役割を担うことで、「全身の健康に関わる司令塔」として機能しています。

例えば、腸に免疫細胞が多く集まっていることから、「体の番人」としての腸の働きにも注目が集まっています。さらに、腸と脳は互いに密接に影響し合っており、脳が変われれば腸も変わり、腸が変われば脳も変わるという「脳腸相関」として、メンタルとの関係にも注目が集まっています。

ヒトの腸内では、さまざまな腸内細菌も共に棲んでいます。腸内細菌は集合体として、まるで一つの生命体のようになっており、これを「腸内細菌叢」や「マイクロバイオーム」といいます。多種多様な菌が集団をつくる形状が花畑(フローラ)のように見えることから、一般には「腸内フローラ」と呼ばれることもあります。この腸内フローラは多様性が大切だといわれていますが、最近では、短鎖脂肪酸などに代表される、食品成分を材料に腸内細菌が作り出す、健康に有用な代謝産物(ポストバイオティクス)にも、注目が集まっています。

以下ではその具体的な役割を紹介します。

(1)異物・ウイルス・病原菌の侵入と病気を防ぐ(腸管のバリア機能と免疫機能)

口から食べ物が入り、便として排出するまでの消化管の構造は、「ちくわ」に例えられることがあります。ちくわの穴のように管状になっている腸管は体外とつながっており、さまざまな異物の通り道にもなっています。だからこそ、栄養などを吸収する過程で有害なものを見分け、侵入を防ぐ腸管のバリア機能は、腸の重要な働きのひとつです。

バリア機能の維持には食事が重要です。食生活の乱れは、腸の細胞のエネルギー不足などを引き起こし、さらには、有用菌のエサ不足による有害菌の増加なども起こり、結果としてバリア機能が低下し、「腸漏れ(リーキーガット)」の状態を引き起こします。

「腸漏れ」により、常に異物が体内に侵入し続けている状態となります。これにより、免疫の暴走状態である慢性炎症を引き起こし、全身の倦怠感やだるさといった症状をもたらすだけでなく、糖尿病や動脈硬化などの生活習慣病やがんといった、さまざまな病気のリスクを高める可能性も指摘されています。

こうしたバリア機能の維持や向上にも、ヨーグルトに含まれる乳酸菌が関与することがわかってきました。

(2)体形の維持や「脳腸相関」

その他の腸の役割としては、痩せ菌とも呼ばれる「脂肪がつきにくくなる菌」「太りにくくなる菌」といった体型に影響する菌の存在が指摘されています。

さらに、見た目だけではなく、腸や脳は互いに密接に影響し合っていて、脳が変われれば腸も変わるし、腸が変われば、脳も変わるといった形で、メンタルの安定などにつながるのではないかという「脳腸相関」などが現在注目されています。

腸内細菌について

腸内細菌というと「善玉菌」「悪玉菌」「日和見菌」という言葉を思い出す人もあるかもしれません。「善玉菌」は、私たちの体にとって有益に働く乳酸菌やビフィズス菌などを指し、「悪玉菌」は腸内腐敗を起こしたり毒素を作ったりする有害菌で、黄色ブドウ球菌、サルモネラ菌、ウェルシュ菌などを指し、どちらにも分類できない菌を日和見菌と呼び、健康を維持するためには善玉菌を増やすことが大事とされてきました。

しかし現在では、「日和見菌」と考えられた中にも有益な働きをする菌がいることがわかり、さらには、同じ菌が人体に有益な代謝物と有害な代謝物の両方を生み出すことも指摘されるようになり、単純な「善玉菌」「悪玉菌」「日和見菌」という分類ではなく、より複雑な視点から理解が進められています。

特に近年では、短鎖脂肪酸など、食品成分を材料に腸内細菌が作りだす健康に有用な代謝産物(ポストバイオティクス)も、「善玉菌」である指標の一つとして注目されるようになっています。

有用な代謝産物「短鎖脂肪酸」

上述の「腸と腸内細菌の役割(はたらき)」でも触れましたが、腸内細菌は腸内フローラの中で、複数の菌が分業制をとりながら、食物に含まれる成分を分解し、体に有用な物質へと変化させていきます。その中で、最近注目されているのが、食物繊維や難消化性オリゴ糖をエサにして、腸内細菌が作り出す短鎖脂肪酸とよばれる健康に有用な代謝産物です。この過程では、まず、糖化菌が食物繊維を糖に分解し、その後、作られた糖を利用して、乳酸菌は乳酸を、ビフィズス菌は乳酸と酢酸を作ります。さらにその後、別の菌が乳酸や酢酸を材料にして、プロピオン酸や酪酸といった短鎖脂肪酸が生み出されるというように、短鎖脂肪酸を作るリレー(下図)が腸内で行われています。

一般社団法人日本乳業協会発表会資料より

短鎖脂肪酸は腸内を弱酸性に保つことで有害な菌の発育を抑制し、有用菌の増殖を促します。その他、「腸の活動エネルギーになってぜん動運動を促す」「免疫の働きを整える」「血糖値を一定に保つホルモンであるインスリンの分泌を調整する」「脂肪細胞の肥大化を抑制して肥満を予防する」「炎症を抑制する物質をつくって生活習慣病などの予防と改善をする」…などといったさまざま」な健康に良い働きがわかってきています。

これからの「腸活」は“バリア機能向上”をめざす

腸には異物・ウイルス・病原菌の侵入を防ぐための腸管の上皮組織によるバリア機能と、侵入した後に働く免疫細胞によるバリア機能があります。

二つのバリア機能のうち、前者のバリア機能が低下していると、腸壁(腸管上皮細胞)から通常では侵入してこない異物が体内に入る「腸漏れ」の状態となります。この腸漏れの状態は後者の免疫細胞に異常を察知させ続けることになり、オーバワークとなった免疫細胞は慢性炎症、ひいては全身の病気のリスクを高めることになります。

同時に、腸管のバリア機能の低下は腸内細菌叢の乱れにつながり、それがまた腸漏れにつながるという負の連鎖を引き起こし、また本来腸内で行われるはずの「菌のリレー」が正しく行われず、老化や生活習慣病に関連してくるのです。

最高の腸内環境を作ってくれるのが「納豆」と「ヨーグルト」

私たちにとって最高の腸内環境を作るにはどうしたらよいのでしょうか。最高の腸内環境を作るためには、運動ももちろん重要ですが、毎日の食事習慣が影響することがわかっています。

アメリカのスタンフォード大学のチームの研究※を紹介しましょう。2021年に行われたこの研究では成人を対象にして10週間、(1)食物繊維が豊富な食事と(2)発酵食品が豊富な食事を続けてもらい、それぞれの腸内細菌を調べました。結果、食物繊維が豊富な食事を続けたグループは、腸内細菌の機能変化を示唆するデータが得られ、(2)の発酵食品を続けたグループは、発酵食品の摂取量が増えるにつれて、腸内細菌の多様性が拡大することがわかりました。

そして腸内細菌の多様性に影響を与えたのは、ヨーグルト、発酵カッテージチーズ、発酵野菜などのうち、ヨーグルトが他の発酵食品よりも強い影響を与えていたことが示されています。つまり、食物繊維の摂取が重要であることに変わりはありませんが、さまざまな種類の発酵食品を摂ることで腸内改善が整うと言えるのです。

※Hannah C. Wastyk et al., “Gut-microbiota-targeted fiets modulate human immune states” Cell.2021 Aug 5;184(16):4137-4153.e14.

では、最高の腸内環境を作るためにはどのような戦略が必要でしょうか。

【最高の腸内環境をつくるための3つの戦略】

① いい菌を摂取する

② 菌が喜ぶエサを食べる

③ 菌の代謝物を利用する

これらの効果を最大化する食品としておすすめなのは、日本人に身近な二大発酵食品「納豆」と「ヨーグルト」だといいます。

納豆は、前述の「菌のリレー」における第一走者。納豆菌が糖化菌のひとつとして働き、食物繊維を糖に分解します。その後、その糖が第二走者である乳酸菌やビフィズス菌のエサになってバトンが渡され、代謝産物として短鎖脂肪酸などの産生につながるのです。

これらのリレーの走者として食材から摂取できる菌の多くは「通過菌」といわれ、基本的に腸内に定着することはありません。腸内にいるのは数日から長くても2週間程度といわれ、常在する自前の腸内細菌を助けて有用菌の増殖に一役買いつつ、有害菌の繁殖を抑えるなど様々な働きをしています。常在している有用菌にいい刺激を与え、徐々に腸内環境をよくするために、ヨーグルトや納豆は継続的に食べることで、習慣的に菌をとりつづけることが重要です。

腸活を習慣化させ、腸管バリア機能を維持していきましょう。

この記事の監修

國澤 純

- 国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所

- 医薬基盤研究所 副所長

- ヘルス・メディカル微生物研究センター センター長

1996年、大阪大学薬学部卒業。2001年、薬学博士(大阪大学)。米国カリフォルニア大学バークレー校への留学後、2004年、東京大学医科学研究所助手。同研究所助教、講師、准教授を経て、2013年より現所属プロジェクトリーダー。2019年よりセンター長。2024年に副所長。著書には『9000人を調べて分かった腸のすごい世界』(日経BP社)、『善玉酵素で腸内革命』(主婦と生活社)などがある。