こんにちは、ヨーグルトマニアの向井智香(むかいちか)です。

ご当地ヨーグルト界隈でたまに見かける、マヨネーズのようなチューブ容器に入ったヨーグルト。

現時点では、

楚人冠ヨーグルト:鈴木牧場さんのホルスタイン生乳

しぼるヨーグルト:森林ノ牧場さんのジャージー生乳

岩瀬牧場生ヨーグルト:牧場の恵さんのブラウンスイス生乳

の3種類が存在しています。

今日はその中でも一番新しい「岩瀬牧場生ヨーグルト」について、誕生の経緯や牧場の取り組みをご紹介させていただきます。

日本最古の国営牧場「岩瀬牧場」の現在

ヨーグルトの商品名にもなっている岩瀬牧場は、福島県にある日本最古の国営牧場。杉村楚人冠作詞の唱歌「牧場の朝」の舞台としてご存知の方も多いのではないでしょうか。

明治天皇の第一回東北巡幸の際、鏡石周辺の開墾指示を出したことをきっかけに開拓が始まり、オランダからホルスタインや農機具を輸入。搾乳だけでなく加工も行われ、その乳製品は宮内省へも献納されていました。

昭和13年に建てられた事務所は鏡石町の有形文化財に指定され、現在は歴史資料館として来場者に開放されています。

そのほかにも、明治中期に建築または移築されたとされる「とうもろこし乾燥小屋」や、

日本最古と推定される「コンクリートサイロ」など、歴史的な建造物が多く残っています。

「サイロ」は牧場のイラストなどでよく目にする円筒形の建物のこと。上から牧草や飼料用のとうもろこしなどを詰め込み、酸素に触れない環境を作って乳酸菌発酵させる飼料貯蔵庫です。覗いてみるとなかなかの迫力!

また、トラクター展示舎には古い農機具があり、世界的にトラクターが普及するきっかけを作った名機「フォードソンF型トラクター」などが一般公開されています。

このように、現在の岩瀬牧場は日本の酪農・農業の歴史を身近に感じることのできる観光牧場として民営化され、存続しています。

岩瀬牧場

営業時間:9:00〜16:00

住所:福島県岩瀬郡鏡石町桜町225

電話番号:0248-62-6789

アクセス:

JR東北本線鏡石駅より徒歩10分

鏡石スマートICより車で5分

入場料:

おとな(中学生以上)500円

こども(小学生以下)300円

※3歳未満は無料

※団体割引あり

12月〜3月末までは冬季営業期間のため入場無料。

売店は水曜定休となる他、動物ひろばの動物たちがお部屋でお休みする場合があります。

https://iwasefarm.jp/

100年経った牛舎をリノベーション。製薬会社出身者が立ち上げた「ハンドレッド」が挑戦する農福連携のかたち

そんな歴史ある岩瀬牧場ですが、実は観光牧場化されて以降、牛のいない時代がありました。

かつては御料牧場として日本の酪農業発展の礎となった牧場。立派な牛舎も残っています。人・自然・動物をつなぐ環境が整ったこの地を生かして新たな取り組みを・・・

そんな想いで立ち上がったのが株式会社ハンドレッド。

代表の栢本(かやもと)さんは、製薬メーカー勤務時代に産業動物と深く関わってこられたご経験を元に、一次産業を通した共生社会の再構築に挑戦していらっしゃいます。

その歩みをご紹介すると、岩瀬牧場の敷地にある、明治時代から残る牛舎を買い取り、手前の建物を事務所、奥の建物を牛舎として改装。

2020年にブラウンスイスを導入して酪農業を開始し、翌年には就労継続支援B型「牧場の恵」を開所して農福連携を開始します。

そこで搾乳した生乳を、同じ敷地内の岩瀬乳業に委託加工することで、商品づくりがスタート。

現在はホルスタインやジャージーも導入し、30頭以上の牛を飼育されていらっしゃいます。

防疫等の都合から一般公開はされておりませんが、特別に中を見せていただきました。

牛舎で暮らす牛たちの日常

わたしが牛舎に到着したのは午前9:45頃。

牛たちは朝の搾乳を終えて、牧草が給餌されたところ。みんな立ち上がってむしゃむしゃと食事中です。

牛舎の明るい角材の部分は新しく組まれた箇所ですが、梁は当時のまま。立派な長い松の木が使われており、趣があります。

床に並行して走る2本の線はレール跡。

かつて牛舎から鏡石駅まではトロッコが走っており、牛乳や資材の運搬のほか、人の移動手段としても使われていたそう。端々に歴史を感じます。

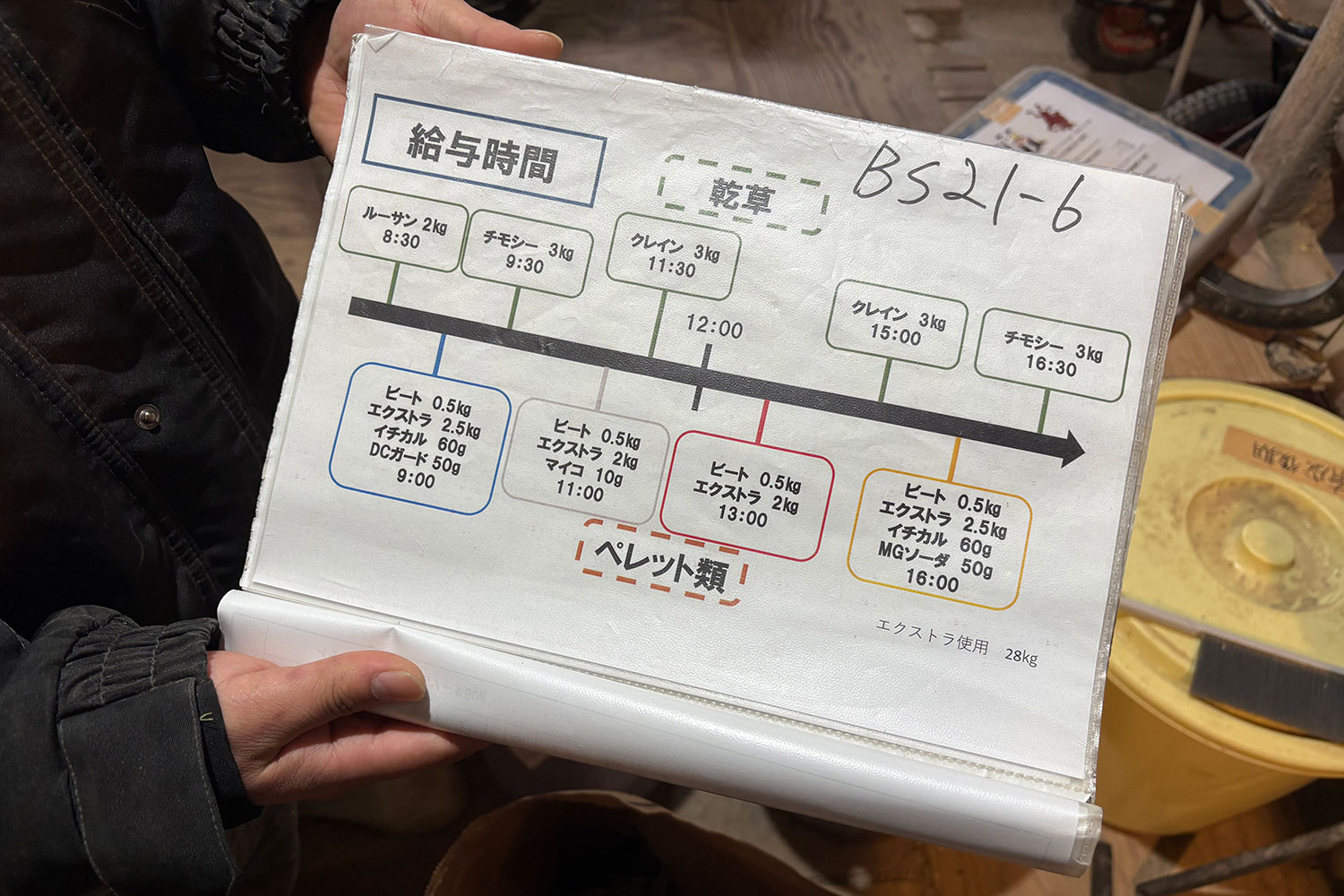

牧場ごとに給餌方法は様々ですが、ここでは約10回に及ぶ分離給餌法。

障がいのある方もスムーズに作業ができるよう、牛一頭ずつにわかりやすいメニュー表が用意されています。

完全混合飼料(TMR:Total Mixed Rations)を利用しないメリットはまだ明確には見えていらっしゃらないそうですが、この牧場は”farm and lab”という位置付けで、細かなデータを取りながら試行錯誤を重ねている最中とのこと。

さて、こちらは食後の様子。

食事中の写真と見比べていただくと、座っている牛が多いことが見受けられます。

これはくつろいで反芻(※)をしている状態で、牛舎の居心地が良い証拠でもあります。

※反芻(はんすう)

一度飲み込んだ餌を口に戻し、再度咀嚼して胃に戻すこと。

胃の中に棲む微生物と協力して牧草の繊維を分解するために必要な行動です。

ちなみに、右列の牛さんに立ち上がっている子が多い理由はこちら。

順番に尻尾を洗ってもらっている最中なのでした。

牛一頭ずつの居場所を固定する「繋ぎ牛舎」ではお尻周りが汚れやすくなってしまうので、こうしたお手入れを毎日されているそう。

洗い立ての牛さんの後ろ姿はピカピカ!

日本にわずか2,000頭弱!希少なブラウンスイス

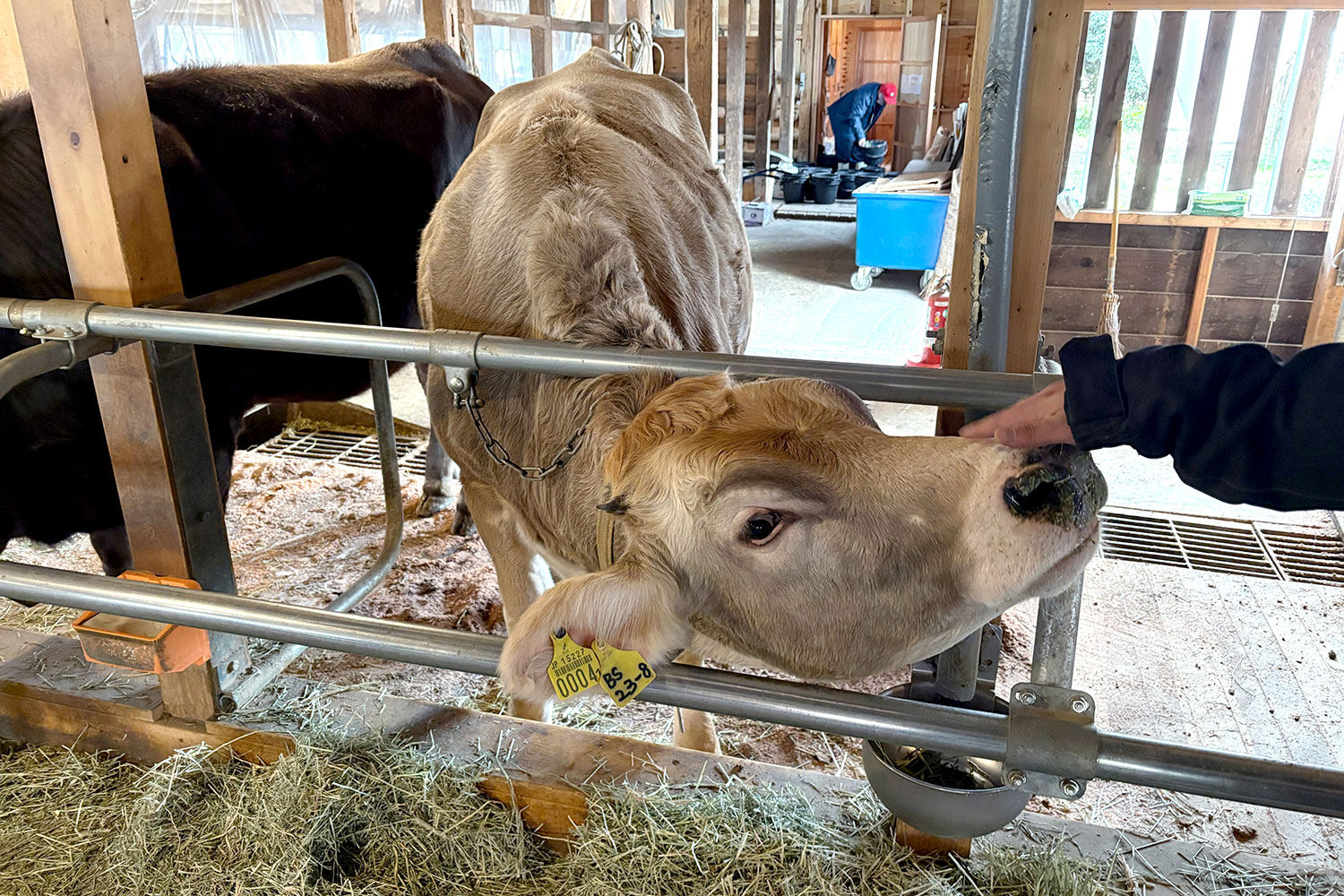

ご紹介が遅れましたが、「牧場の恵」で25頭ほど飼育されているブラウンスイスは大変貴重な品種。

その名の通りスイスの原産ですが、アメリカで乳牛として改良され、乳脂肪やたんぱく質の含有量のやや高い乳を出すことから、チーズ作りなどに重宝されています。

日本では乳量の多いホルスタインの飼育が主流のため、ブラウンスイスをメインに飼育する牧場は非常に少なく、全体数も2,000頭弱。

わたしもこんなにたくさんのブラウンスイスを見るのは初めてのことでしたが、とても人懐っこくて可愛らしい!

よく資料で見かけるのはこういった淡い色の子ですが、

こんなに黒い子もいてびっくり。体格も様々でした。

余談ですが、ご当地ヨーグルトでよく聞く品種、ジャージーとの比較はこちら。

手前の2頭がジャージー、奥はみんなブラウンスイスです。

体毛の色だけでなく、顔の長さや目の周りの骨格、耳のふわふわ具合など、見分け方がたくさんあることを教えていただきました。

「牧場の恵」では、生乳を冷蔵保存するバルククーラーを2台保有していらっしゃり、ブラウンスイスの生乳だけを搾り分けています。

こちらは600ℓの生乳を冷蔵でき、組合へ出荷するための生乳が保存されています。

ホルスタインやジャージーの生乳も混在しており、他の多くの牧場の生乳と合わさって量産品の乳製品へと加工されます。

そしてこちらの150ℓサイズのバルククーラーがブラウンスイス専用。ここに集められた生乳は同じ岩瀬牧場内にある岩瀬乳業に運び込まれ、独自の乳製品へ。

随分ややこしくなってきたので、一旦整理しましょう。

敷地は岩瀬牧場、酪農業を営むのはハンドレッド、そしてそのハンドレッドが運営する就労継続支援B型の施設名が「牧場の恵」、生乳を委託加工している先が岩瀬乳業です。

こうして作られた「牧場の恵」ブランドの乳製品は、岩瀬牧場内の売店で購入できます。

売店では「岩瀬牧場生ヨーグルト」だけでなく、同じマヨネーズ型容器の「楚人冠ヨーグルト」も販売されています。

これは冒頭でご紹介した通り、鈴木牧場のホルスタイン生乳を使用した異なる製品ですが、同じ岩瀬乳業で製造されるもの。岩瀬牧場をモデルとした唱歌「牧場の朝」の作詞者・杉村楚人冠の名前をとって「楚人冠ヨーグルト」として販売されています。

鈴木牧場は岩瀬牧場のすぐ近くにある牧場。

聞けば、かつては鏡石駅から岩瀬牧場へ向かう「牧場通り」の周辺は全て牧場で、岩瀬牧場に従事していた人たちが土地を分け与えてもらいながら広がっていったものだったそう。

岩瀬牧場に牛がいない時代も、鈴木牧場の生乳で「楚人冠ヨーグルト」が作られていたと思うと、岩瀬牧場の築いたものはしっかりと続いていたのだなと実感します。

ここではブラウンスイスのソフトクリームを頂いて、ヨーグルトは持ち帰らせていただきました。

岩瀬牧場生ヨーグルトの「生」に込められた2つの意味とは?

帰宅後、「岩瀬牧場生ヨーグルト」をさっそくいただきました。まずは気になる”生”という表現。ここには2つの意味が込められています。

一つ目は工場が近く、生乳が新鮮なうちにヨーグルトに加工されているという点。もう一つは低温殺菌を行っているという点。

ご当地ならではの製法と味わいがこの一文字に凝縮されています。

そして試さずにはいられないのがこの容器!

星型の口からムチムチとヨーグルトを搾り出す感覚は癖になります。独特の粒っぽさと弾力のある質感で、搾り出した形状がそのまま残ります。

主観では、加糖タイプの方がややなめらか。どちらもスプーンで混ぜると粒っぽさは抑えられ、少し粘りが出ます。

プレーンのままでも十分にお乳が甘く、コクのある優しい味わい。加糖はしっかりと甘いのでスイーツとして楽しめます。

どちらも賞味期限が長く、冷蔵庫で保管している間も少しずつ発酵が進んで酸味や質感が変化してくるので、まとめ買いして違いを楽しむのもおすすめ。お取り寄せも可能ですので、気になった方はぜひお試しを。

牧場の恵 online shop

https://makibano.official.ec/

岩瀬牧場にブラウンスイス牛が導入されて約5年。今は関係者しか立ち入ることのできない牛舎ですが、いずれは放牧を行い、牧場らしい風景を取り戻していきたいと考えていらっしゃるそう。今後の展開も目が離せません。