クリエイティブで感動的な料理を生みだすシェフや料理人には、必ず尊敬する人や忘れられない思い出など「ささえる存在」があります。それは、毎朝食べるヨーグルトのように当たり前にあるからこそ、あえてメディアで話さなかったことも多くありそうです。

連載「わたしをささえるもの」では、そんな「ささえる存在」に注目し、シェフや料理人の意外な一面や、人生観・仕事観に触れながら、食のプロならではのヨーグルトの意外な使い方や魅力を語ってもらいます。

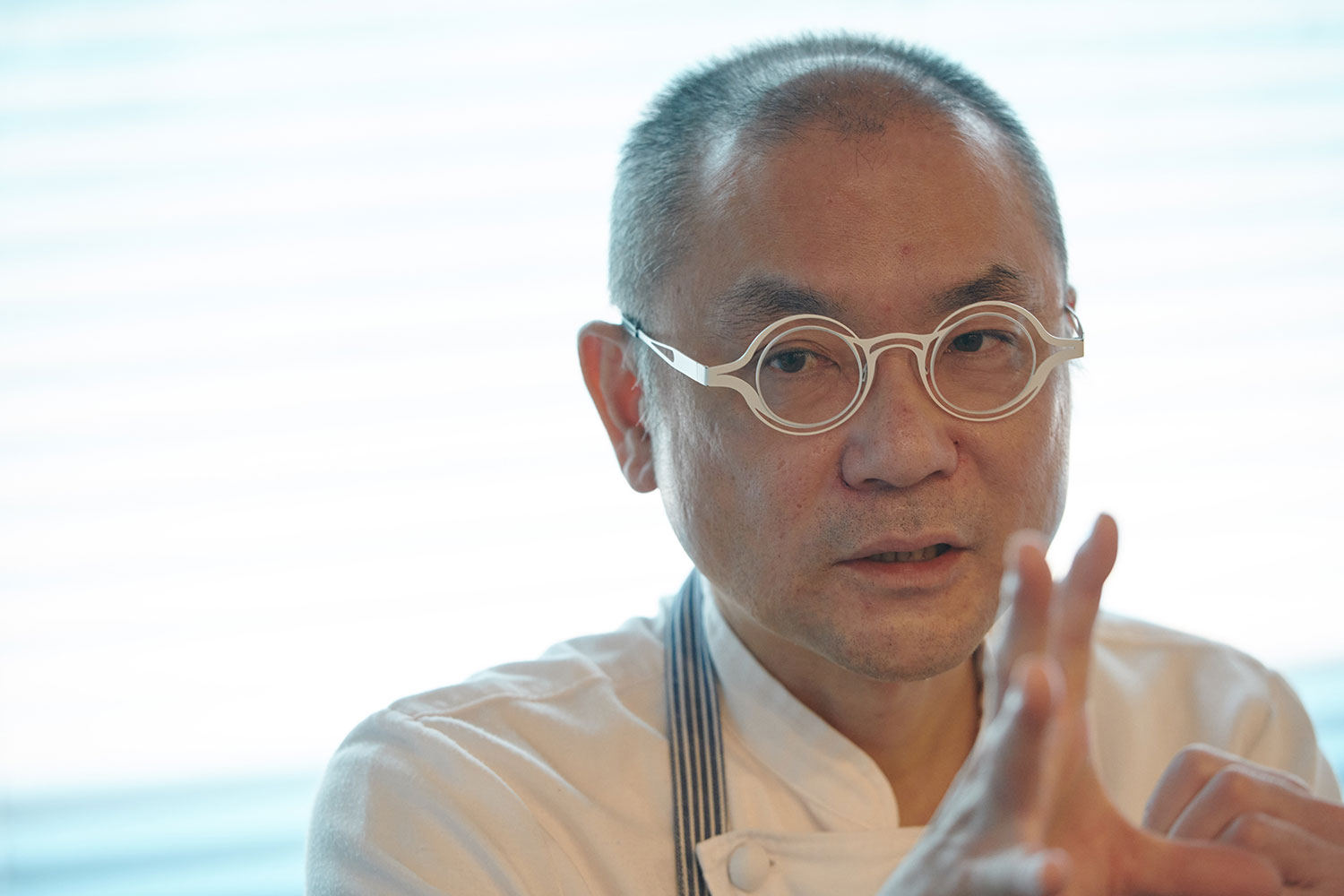

連載第12回は、東京・銀座にある中国・上海料理のレストラン「レンゲ エキュリオシティ(Renge Equriosity)」のオーナーシェフ、西岡英俊さんです。中国料理では、あまり馴染みがない食材を大胆に扱いながら、最小限の調理で味わいを引き出した料理は、「ニシオカ中華」と呼ばれるほど独創的で、食通たちをうならせてきました。

そんな西岡さんを支えるのは、東京・新宿にある中国料理店「シェフス」を開いた伝説の料理人、故・王恵仁氏の存在だといいます。料理の師匠から学んだ食材や調理に対する柔軟な考え方は、西岡さんの料理を支え続けています。

世界中どこへ行っても料理の本質はそれほど変わらない

東京・銀座の「レンゲ エキュリオシティ」のオーナーシェフである西岡英俊さんは、中国・上海料理だけでなく、イタリア料理やスペイン料理も経験し、ニュージーランドでは日本料理人として働いたこともあります。ほかにもフリー料理人として商品開発をしていたほか、一時は厨房を離れ音響の仕事をしたこともありました。

中国・上海料理をベースにしながら、中国にはない食材や調理法を自由に操り、独創的な料理でゲストを魅了し続けることができたのは、こうしたさまざまな経験があったからでしょう。しかし西岡さんは、元から柔軟な発想だったわけではありません。

「料理に関してだけでなく、物事の考え方の礎になっている部分は、初めて勤めた『シェフス』の創業者である王恵仁さんに教えてもらったと思います。世界中どこへ行っても料理の本質は、それほど変わりません。煮る・焼く・蒸す・揚げる。地方料理も、その地方にある特産品に特化してできあがったもので、調理の基本は変わりません。料理はシンプルな方がいいというのも、王さんから学んだことです」

高校卒業後に和菓子店に勤めていた西岡さんは、王さんの妻・のり子さんに出会いました。その後、調理師専門学校に進むことをのり子さんに話すと、王さんが当時・伊豆にあった店を東京に移す計画があることを聞き、さらに料理人を目指すなら専門学校に行きながら「シェフス」で働かくのはどうかと提案されたのです。

「そんな経緯で、在学中から王さんの元で働きはじめました。手が空いた時間に王さんがいろいろな話をしてくれるんです。とくに王さんは、文革(文化大革命)前に日本に渡ってきた人で、映画館で映画を1本見て出てきたら、文革前の上海の話、お金がもう紙くずになったというインフレの話など、まだ若くてなにも知らなかった自分にとって、とてもおもしろく感じたんです」

シェフスの名物料理「トマトと玉子炒め」に使われていた砂糖の意味

「王さんがいた文革前の上海は、文化のミクスチャーが起こった時代でした」と西岡さん。1840年代から1940年代まで、上海には、イギリスやアメリカ、フランスといった欧米諸国が治外法権をもつ外国人居留地「租界」がいくつもありました。

なかでも王さんは、上海フランス租界の出身。西洋と東洋、さまざまな国の文化が入り交じって独自の文化が醸成された上海を体現するような王さんの生き方、それが色濃く現れた料理に西岡さんは強く影響を受けます。

たとえば「シェフス」の名物料理に、トマトと玉子炒めがあります。トマトと玉子という今ではいつでも手に入る食材で、インターネットを見ればさまざまなレシピがある料理が、なぜ名物料理なのでしょうか。

「王さんのトマトと玉子炒めのレシピには、砂糖を入れるんです。王さんの料理は、文革前の王さんの家庭の料理がもとになっています。なので当時の背景を考えながらレシピを読んでいく必要があります」

まずは、食材の背景を考えます。当時のトマトは、今日本で食べているような糖度の高いものではなく、もっと酸味が強かったそうです。その酸のバランスをとるために砂糖を加えています。

さらにトマトと砂糖は、当時の上海の高級食材で、その食材を使えること自体がステータスでもありました。もちろんおいしさが第一ですが、こうした文革前の文化が背景が料理にさらに説得力を与え、名物料理としてゲストを魅了してきたのです。

しかし西岡さんがトマトと玉子炒めをつくる際に砂糖は入れません。それは日本のトマトの糖度が高くなり、砂糖でバランスをとる必要がなくなったことと、現代人がそれほど糖分を欲しなくなったことが理由です。つまり、ただ砂糖はいらないということではなく、その背景を知ったうえで食材や調理工程を引いていくことが大事だと西岡さんはいいます。

「自分は、普遍性ということをとても大事にしています。何事にも変わらないことがあると思って生きてきたし、料理に対してそう臨んでいました。それを王さんに話したことがあるんです。『料理に普遍性ってありますよね?』と。

そうしたら王さんは、『いや、そんなものはない。ただ時代によって変わっていくんだよ』といったんです。それは自分にとって大きかったですね。だからトマトと玉子の料理でもわざわざ甘くしなくてもいいと思えた。料理は、変化し続けていくことで、その料理がつくりついでくれればいいと考えるようになりました」

ヨーグルト酵母をフリットの生地に。臭み消しとして優秀なホエイ

物事を別の方向から見ることで新しい発見がある。そんなことを王さんから受け継いだ西岡さんは、目の前に新しい食材が現れれば興味を示し、調べて考えて、料理のなかに落とし込んでいこうとします。

西岡さんにとってヨーグルトは、そんな存在のひとつで、自家製のヨーグルト酵母をつくるほか、フリット(揚げ物)の生地に加えたり、パンづくりで使っています。

「フリットの生地にドライイーストなどの酵母を加えてガスを発生させることで揚げた食感を軽くすることをします。自分はこれの応用で、ヨーグルト酵母を加えてサクッとした食感に揚げています。実はドライイーストの方が発酵が安定するのですが、どうしてもイーストの香りが気になるんです。加えてヨーグルト酵母は、他の天然酵母に比べて安定度はあるので好んで使っています」

さらに水切りヨーグルトにした際に出るホエイ(乳清)にも西岡さんは注目しています。とくに食材の臭み消しとして優秀で、日本酒の代わりに魚料理などに使っています。たとえばイクラの醤油漬けをつくる際に使う酒をホエイに置き換えるのです。

「日本酒の甘味が下味としてイクラに残ると、それをあとから取り除くことはできないのです。その点ホエイは、すごくいい。生ハムをつくるのにもホエイを使ってまわりをコーティングしてあげると、乳酸菌の殺菌能力もあるからか、いい菌だけが残ってきます。菌の世界は見えないのであくまで推測ではありますが。そう想像しながら料理するのも楽しいんです」

ほかにも、デザートのマンゴープリンでも生クリームの代わりにヨーグルトを使うことで、口当たりの良さを残しながらさっぱりとした味わいになり、コース料理の最後のデザートにぴったりの仕上がりになるといいます。

「ヨーグルトについて食材としての特徴を学んだり、食べ合わせの実験をしたりするプロジェクトがきっかけで勉強をはじめたのですが、知っていくことで興味がさらに湧いてくるし、自分のこれまでの経験から、酵母をつくってみようとか、生地に使ってみようってできました。知ることから興味を生みだすということは、王さんから教わったことかもしれませんね」

師から受けた物事を別の見方をすることで普遍性を引き出そうとする西岡さんの姿勢から、ヨーグルトの新しい可能性が生まれる予感がします。