トルコ人が夏バテ対策に飲むヨーグルトスープ「レベニエチョルバス」

阿佐ヶ谷のトルコ料理店「イズミル」のエリフさんがおすすめしてくれたヨーグルト料理は、トルコの国民的家庭料理であるレベニエチョルバス(Lebeniye çorbası)。

チョルバとは、トルコ語でスープやポタージュなど汁物のこと。トルコ名産のひよこ豆と、スパイシーなトルコの肉団子・キョフテを具に、少しとろみをつけてヨーグルト味で煮込んだスープ料理です。

口にすると、ヨーグルトの爽やかな味わいをベースに、キョフテのうまみがスープに溶け込み、爽やかでコクのあるおいしさ。ほくほくとした食感のひよこ豆も実にいい仕事をしており、このスープとパンがあれば軽い食事として楽しめます。

また、このスープ、トルコではある対策に使われているそう。それは夏バテです。

「トルコでは、夏バテで血の気が引いて、顔が青白くなったときにこのスープを飲んで休むと回復するといわれているの」。

そうエリフさんが言う通り、塩とヨーグルトは夏バテにありがたい存在。汗で水分と塩分が失われた身体のバランスをとってくれるだけでなく、ヨーグルトに含まれる乳たんぱくは、水分を体内に留める効果もあるのです。

あまり食欲がないときも、ひよこ豆と肉の入った温かいスープなら、身体を冷やさず、1杯で十分な栄養がとれるのもありがたい点です。それでは作り方を教わっていきましょう。

キョフテとひよこ豆のヨーグルトスープ「レベニエチョルバス」の作り方

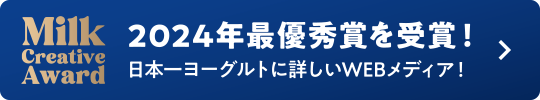

レベニエチョルバス(キョフテとひよこ豆のヨーグルトスープ)

分量:約4人前

- 水:1,100cc(300g+800g)

- 米(生米):25g

- 塩:6g

具①:ひよこ豆

- ひよこ豆(乾燥):70g

具②:キョフテ(トルコ式肉団子)

- 牛ひき肉:150g

- 玉ねぎ(すりおろして水を切ったもの):50g

- 塩:3g

- 黒胡椒:1g

- ミント(乾燥):好みの分量

- 小麦粉:若干量(キョフテがバットにくっつかないようにするためのもの)

- バター:10~20g(炒め用)

スープのつなぎ

- プレーンヨーグルト:270g

- 中力粉:150g

- レモン汁:20g

具のひよこ豆とキョフテを準備し、米を入れた湯で煮る。出汁はとらず、味つけはヨーグルトがベース。ヨーグルトに小麦粉、レモンを加えて、調味料を兼ねた“スープのつなぎ”をつくり、分離しないように鍋に注ぎ入れて仕上げる。

1.[下準備]ひよこ豆(乾燥)を水で戻し、軟らかくゆでる。

ほくほくした食感があり、食べごたえのあるひよこ豆は、スペインではガルバンゾ、インドではチャナなど、各国で親しまれている食材。実はこの豆、トルコが起源で、レベニエチョルバスに欠かすことのできない主役のひとつでもあります。

調理時間を短縮するなら缶詰の水煮ひよこ豆を使う方法もありますが、「料理だけでなく、トルコの食文化を伝えるために、伝統的な作り方を知ってほしいの」とエリフさんが教えてくれたのは、乾物を戻して使う方法。

まず下準備として、ひよこ豆をボウルに入れ、たっぷりの水と塩を少々加えてひと晩(8時間以上)浸しておきます。

ひと晩たって、豆がふっくらと戻ったら、水からゆでて、沸騰したら弱火で軟らかくなるまで煮ます。戻し加減や豆の品質によってゆで時間は異なるので、10分くらいしたらつまんで試食してみてください。

2.[下準備]生米を水からゆでて、芯が残る程度に軟らかくする。

レベニエチョルバスがユニークなのは、とろみづけに米と小麦粉の両方を使う点です。米は軽いお粥のように整え、仕上げに小麦粉を加えて食感を調整するのがポイント。西方の主食である小麦粉に、アジアで主食の米を合わせるのがトルコらしいともいえます。

先に準備するのは米のほう。生米を水で軽く洗い、鍋に入れて300ccの水を加え、蓋をして中火にし、芯が残る程度に煮ておきます。

3.[下準備]玉ねぎをすり下ろす。

つぎに、キョフテに加える玉ねぎをすり下ろします。茶漉しのようなもので水切りをし、50g用意します。

4. キョフテのタネをつくる。

続いてキョフテをつくります。キョフテとはハンバーグやミートボールのように、調味したひき肉を整形したもの。「トルコ人はイスラム教徒が多いので、肉は牛肉か羊肉か鶏肉を使います。今日は牛肉ですよ」。

材料は、牛ひき肉、すり下ろし玉ねぎ、黒胡椒、塩。「牛肉は少々脂がある方がおすすめ」ですが、「ラムは脂が少ないものを使ったほうが、においが抑えられます。今はトルコの若者でもこのにおいが苦手な人がいるみたい」とエリフさん。

全体がしっかりと混ざりあうまで手でこねて、まとまったら準備完了。「タネをつくってすぐに整形する場合、軟らかすぎて扱いにくいことがあるため、時間に余裕があれば、ここでいったん冷蔵庫に入れておいてください」。

5. 米をゆでた鍋に、水とひよこ豆を加える。

キョフテのタネができたところで、煮ていた米の軟らかさを確認します。ちょっと芯が残る程度になっていたら、残り800ccの水と、ゆでたひよこ豆を加えて再び火にかけます。この水がスープのベースとなります。

6. キョフテのタネを団子状に丸める。

キョフテの形や大きさ、加熱方法はさまざまですが、「ここではスープの具にするので、ひよこ豆と同じ大きさに丸めます」とエリフさん。食材の大きさを揃えると、食べたときに心地よい上、見た目もきれいですね。

タネはいきなり丸めるのではなく、いったん小さくちぎっておき、それから手のひらで丸めて肉団子をつくると早く均一に作れます。

団子状に丸めたキョフテは、粉をはたいたバットへ。こうすると、団子がバットにくっつかず、炒めたときに薄い衣となり、舌ざわりがよくなります。

7. キョフテをバターで炒める。

フライパンにバターを入れ、丸めたキョフテを粉ごとフライパンに入れます。ときどきフライパンをゆすりながら、コロコロと回すようにすると炒めやすいです。

表面が焼き固まったら、ミントの葉(乾燥)をパッパッとふりかけ、さらに炒めます。ミントもトルコ料理でよく使われるハーブのひとつ。次第にバターと牛肉のいい香りが漂ってきます。

8. プレーンヨーグルトにレモン汁と小麦粉を加えて、調味料を兼ねた“スープのつなぎ”をつくる。

具の準備が終わったら、いよいよヨーグルトの登場です。このスープにおけるヨーグルトは調味料のひとつ。そこに柑橘系の酸味を与えるレモン汁、とろみづけの小麦粉を加えてよく混ぜ合わせます。

このレモン汁と小麦粉入りヨーグルトを、エリフさんはトルコ語で“çorba bağlaması”と表現していました。翻訳ソフトで確認すると“スープのつなぎ”です。

振り返れば、ブルガリア料理を教えてくれたリューシーさんも、スープに入れる調合ヨーグルトを“つなぎ”と表現されていて「ほう!」と思ったのですが、もしかすると、エーゲ海と黒海にまたがる一帯に、“スープのつなぎ”という概念があるのかも…?

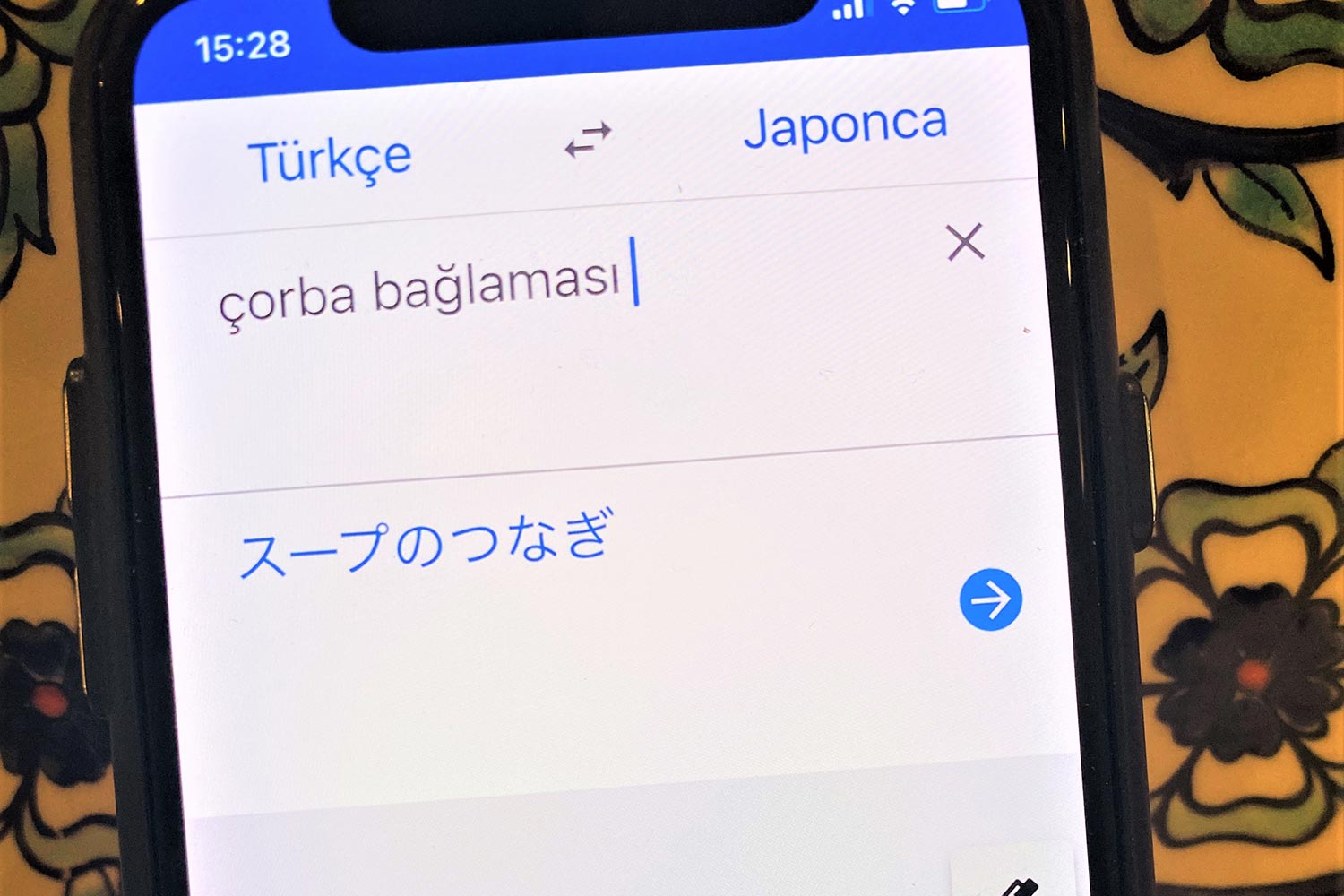

9. “スープのつなぎ”に米入りの湯を注ぎ、ゆるめると同時に温度を上げる。

そんな“スープのつなぎ”ですが、そのまま鍋に入れてはいけません。いきなり入れると、ヨーグルトの乳成分とスープが分離してしまうからです。

ほどよいとろみのついた、滑らかなスープにするには「つなぎと、鍋の中と温度差を縮めてから加えることが大事よ」とエリフさん。

そこで、鍋の中の汁(米・ひよこ豆・水を加熱したもの)を“つなぎ”の中に少しずつ加え、ゆるめると同時に、“つなぎ”の温度を上げます。

10. 温かくなった“つなぎ”を鍋の中に入れて混ぜる。

“つなぎ”が温かくなったら、鍋の中にゆっくりと注ぎ入れ、木べらなどで軽く混ぜながら、焦げ付かないよう沸騰させます。いよいよスープらしい見た目になってきました。

11. 炒めたキョフテを軽く煮て、塩で調味してできあがり!

炒めたキョフテを鍋の中に入れ、味がなじむよう軽く煮込みます。時間は2~3分でOK。先に煮ていたひよこ豆の黄色と、後から加えたキョフテの茶色がスープの中で浮かんでは落ち、踊っているようで実にかわいらしい。

最後に塩で味付けし、ちょうどよい加減だったらできあがり。「ここでは6gとしましたが、塩味は好みで調整してください」とエリフさん。トルコ人が夏バテ対策に飲むスープ、レベニエチョルバスの完成です!

ほのかな酸味が食欲を増進!口の中からトルコ気分に!

スープ碗にたっぷりと注がれた乳白色のスープは、口にするとヨーグルトとレモンの酸味に、バターとミントで炒めたキョフテのうまみ、ひよこ豆のほくほくとした食感も手伝って、口の中からトルコにいざなってくれるよう。

そして、日本人にとっては塩味&温かいヨーグルト味というのが新鮮!

ですが、ふた口、三口と飲むと、文字通り牛乳を発酵させたヨーグルトの味わいがスープの調味料になっていることに気づきます。

さらにヨーグルトのほのかな酸味には、キョフテや豆をたっぷり食べても重たさを感じさせない効果も。最初に入れたお米は、スープの風味を下支えする甘みとなり、全体をまとめているようです。

「今回は、伝統的な作り方と味わいを紹介したいから」と基本の作り方を教えていただきましたが、調理時間を短縮するなら、ひよこ豆の水煮缶を活用したり、お米は生米ではなく、炊いたごはんを使うなど、「それぞれ工夫してみてね」とエリフさん。たしかに、その工程を変えるともっと手軽に作れますね。

続いては、これさえあればトルコ味に早変わり!のヨーグルト&トマトのソースをご紹介。野菜、パスタ、肉などなんにでも使えます。続きは後編でご覧ください!